現代の「科学」を構成している、3つの主要要素のうち、最初に「数理思考」について考えてみましょう。

まず問題提起をしておきます。今回のコロナ禍で突然躍り出た言葉に「実効再生産数」があります。「1人の感染者が平均して何人に感染させるか」を表す指標です。

統計学者などからは「数学用語の拡散だ!」と自慢する動きもありますが、一般市民にとってはどこか違和感が漂います。「生産」という日本語の肯定語感を、「感染」という否定語感に使っているからです。

この言葉は「effective reproductive number」という英語の翻訳で、「reproductive」を日本語に直訳すれば、確かに「再生産」です。

英語圏の統計学者が、生物学の用語を安易に援用して「reproductive」を使い、なぜ「reinfection(再感染)」を使わなかったのか、疑問も残ります。

だが、日本語でもちょっと英和辞書を手繰ってみれば、「reproductive」には「複製、複写」や「再生、再現」の翻訳語もあり、語意を鑑みれば

「感染、伝染」と意訳することもできるはずです。

つまり、「実効再“生産”数」ではなく、「実効再“感染”数」と訳すべきなのです。

この訳語であれば、それが意味するところは、より広く日本人の間に伝わったでしょう。

にもかかわらず、統計学者はもとより、医学関係者からも何の指摘もありません。伝達を使命とするはずのマスメディアでさえ、なんの配慮もなく使用しています。

さらに問題なのは、送り手だけでなく受け手の私たちまでが、いかなる批判もそれなりの抗議もせず、唯々諾々と受け入れていることです。

ここに数理思考の驕りがあります。否、数学や統計学などを基盤とする数学的認知観の危機が潜んでいると思います。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

数学は、物を数えたり測ったりする、数・量に関する識知活動として、古代のエジプト数学,バビロニア数学,ギリシア数学,アラビア数学などで始まり、中世においても西洋数学,インド数学,中国数学,日本の数学 (和算) などで、それぞれ独自の発展を遂げてきました。

15~16世紀に近代が始まると、これらの中から、西洋数学が物理学や天文学などと連携して急速に発展し、自然現象を解明する、最も基本的な学問となりました。

日本では、江戸時代初期に独自の数学「和算」が生まれ、後期までに多彩な発展をとげてきました。しかし、幕末期に至り、天文学や暦学を始め、砲術、築城術、造船術などを通じて、西洋数学が紹介されたため、明治維新後の明治5年(1872)の学制公布で初等教育の数学を西洋数学に定め、和算から洋算への移行が比較的スムーズに行われました。

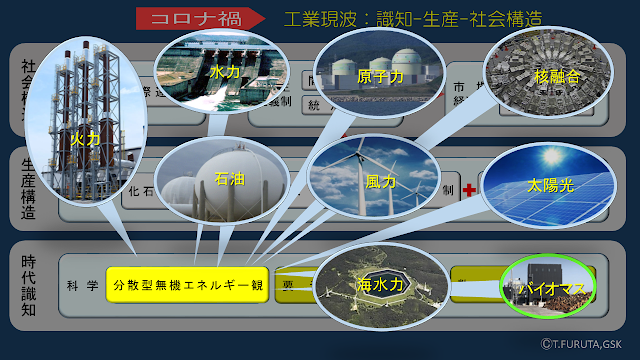

こうして西洋数学という学問は、洋の東西を問わず、自然現象の解明はもとより、経済現象や社会現象一般にまで応用され、工業現波の時代識知の中核として位置づけられるようになっています。

しかし、冒頭で述べた通り、その限界もまた見え始めています。

「数字」という観念もまた、自然言語と同様に、人間の「身分け」が捉えた事物などを「言分け」によって特定する記号の一種であり、「数理言語」とよぶことができます。

言語学によると、記号とはシニフィアン(signifiant:意味するもの:音声)とシニフィエ(signifié:意味されるもの:意味内容)の一体化したものです。

数理言語でいえば、1.2.3という音声記号=シニフィアンは、●、●●、●●●というイメージ=シニフィエを表しているのです。

この時、言語学では、一つのシニフィアンが一つのシニフィエと、どのように結びついているかを考える「セマンティクス(semantics:意味論・表象論)」と、いかなる形で結びつくかという「シンタックス(syntax:統辞論・文法論)」の、2面性を考えています。

個々の数字の意味するものと、それらがいかに結びついているか、という両面性です。

前者は「1や2が何を示しているか」という「意味」であり、後者は「1+2は3になる」という「論理」です。

数学は、自然言語に加えて、このような数理言語を創造したことで、人類の思考方法を飛躍的に進展させました。

とりわけ「身分け」できる範囲でしか捉えられなかった世界を、「数字」という「言分け」方法で捉え直し、さらに「数学」という「論理」によって考察することを可能にしたからです。

物理学者の中谷宇吉郎が「基本的な自然現象の知識を、数学に翻訳すると、あとは数学という人間の頭脳使って、この知識を整理したり、発展させたりすることができる。したがって個人の頭脳ではとうてい到達し得られないところまで、人間の思考を導いていってくれる。そこにほんとうの意味での数学の大切さがある。」(『科学の方法』1958,P121)と述べているとおりです。

だが、そこにこそ限界があるようです。中谷は続けて、次のように述べています。

「1つ注意すべきことは、今日の科学は数学を使う関係上、量の科学にいちじるしく傾いている。形も科学の対称になり得るものであるが、今日の科学の中には形の問題はほとんどはいっていない。」(同:P195)

要するに、どれだけ詳細かつ精密な数式を使った思考とはいえ、それ自体が人間の「言分け」活動の一つにすぎない、ということです。公式や定理という数学的論理もまた、「言分け」が創り出したシンタックスの一つなのです。

そうなると、数理思考や数理的識知の限界点が見えてきます。詳しく論述すると、今回のテーマを超えてしまいますので、とりあえず限界事項を列記しておきましょう。

①「身分け」能力で把握している限りでの世界を、数字というデータで「言分け」した世界にもまた、数字で捉えられない事物については排除するという、二重の排除性が潜んでいる。 ②数理言語という統辞ルールの中で展開される計算やシミュレーションは、現実世界の一部を抽象化した部分的論理にすぎず、全体を見通しているわけではない。 ③「身分け」能力が直観的に把握した現象を、数理という「言分け」能力で改めて把握しているが故に、データ的理解が直観的理解に勝るとは限らない。 ④数学を基盤とする「システム思考」もまた、網目状の思考法であり、より全体に接近する「ストラクチャー思考」の細胞的な思考法には到達していない。 ⑤極度の専門化による偏狭性ゆえに、自然言語との乖離が広がり、表現力が衰えている。 |

以上のような問題点を無視して、数学や統計学的な思考方法こそ唯一の科学的態度だという思い込み自体が、科学という時代識知の限界を示唆しているといえるでしょう。

コロナ禍が衝いているのは、その一端なのです。