前回紹介したように、ミソロジーの定義や観念については、先達諸賢のさまざまな見解があります。

それらを整理したうえで、時代識知という視点から、その特性を探ってみると、次のような事項があがってきます。

①環境世界を言語で理解する観念的装置

①環境世界を言語で理解する観念的装置

ミソロジー(μυθολογία:mythology)とは、言語の文章による物語(イストリア:ιστορία:istoria)、あるいは詩(ポイエシス:Ποίησις :poiēsis)である、と言われています。

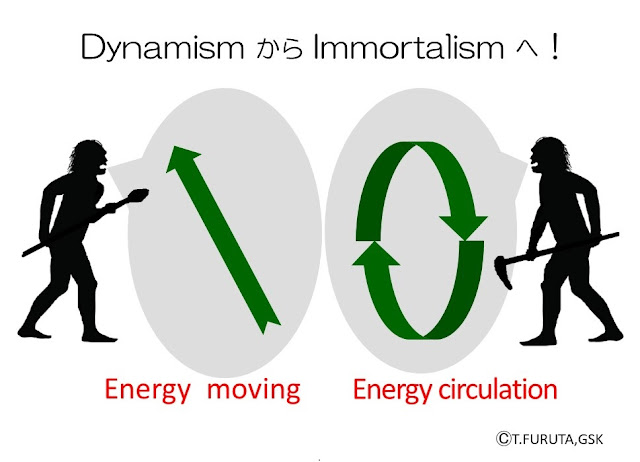

確かに、石器前波の「ディナミズム(dynamism)」や石器後波の「インモータリズム(immortalism)」と比べてみると、ミソロジーはその名の通り「言語」の色彩が濃くなってきます。

私たち人類は、周りの環境世界を、おのれの感覚能力によって最初に「身分け」し、続いて言語能力によって「言分け」することにより、それなりに理解しています。

ミソロジーは、そうした「言分け」行動の、最も初期的な段階ともいえるでしょう。

②元型・象徴で構成する文章・物語

ミソロジーとは「元型が表現された一つの形態である」と、C.G.ユングが指摘しているように、人類の無意識次元のイメージを言語によって表現した物語です。

「元型」というのは、私たちの意識の下に潜む「無意識」を表象する、さまざまなイメージを、幾つかのキャラクターとして抽出したものですが、これらを結び付けて、一連の流れとしたものが、ミソロジーということです。

いいかえれば、認知世界の無意識的なドラマを、既成の言語体系が形成される以前の未言語段階、あるいは前言語段階の意味体系である「シンボル(象徴)」の連鎖によって表現したものともいえるでしょう。

③多様な現象を擬人化した主体群による複合的物語

多くの神話では、自然現象、動物、植物などを“擬人化”した、多様な主体によって、喜怒哀楽、対立和睦など相互関係が説明されています。

例えばギリシャ神話でいえば、カオス(空隙)、ガイア(大地)、タルタロス(暗冥)、エロス(美神)、エレボス(暗黒)、ニュクス(夜)から、天界の火を盗んで人類に与えたプロメテウス、地母神パンドラ、半人半神ヘラクレス、勇将アキレウス、ミュケーナイ王アガメムノン、絶世の美女ヘレネーまで、

また北欧神話では、昼の神ダグ、夜の神ノート、太陽の女神ソール、月の神マーニなど、さまざまな登場人物が、多彩なストーリーを演じています。

このことは、自然状況や人間関係の相互作用の中で、善悪的結果への理解や多様な変化への対応など、さまざまな相互関係を示唆しているといえるでしょう。

④自然と人為の相互関係を識知

神話とは「人智の及ばぬ自然現象を、文章として説明する試み」(E.B.タイラー)という言説のように、多くの神話では、自然環境に対する人類の対応作法が述べられています。

例えばヴェーダ神話では、雷神インドラは人々から祭祀を受け、それと引き換えに恩恵をもたらす現世利益神、ヴァルナは神通力と幻術を用いて人々に賞罰を下す司法神などです。

また北欧神話では、軍神オーディンは死の神でもあるとともに、文字や魔法を教える知恵の神、ニョルドは風の動きを支配する神、女神フリッグは豊饒と人間の幸福を司る神など、それぞれの持つ人類への影響力が語られています。

⑤自然現象を応用する人間活動の経緯

さまざまな神話の中には、多様なエネルギーの採集・利用・転換法などの識知的理解を促すものが多く含まれています。

インドネシアの死体化生神話に登場する女神ハイヌウェは、自らの死体から様々な種類の芋を生み出して人民の主食に与えています。

ギリシャ神話のデメーテルは、トリプトレモスに麦の種を与え、天から地上に農業を広めて回らせています。

日本神話のアマテラスオオミカミは、アメノオシホミミノカミに稲穂を持たせて地上に降ろし、稲作を始めさせています。

これらの意味するものは、自然エネルギーの農耕・牧畜への最適な転換を促すことであり、それこそが農業前波の人口容量に拡大可能性をもたらしたといえるでしょう。

以上のようなミソロジー観をベースにして、「時代識知」の立場から、農業前波の環境観や世界観を考えていきましょう。