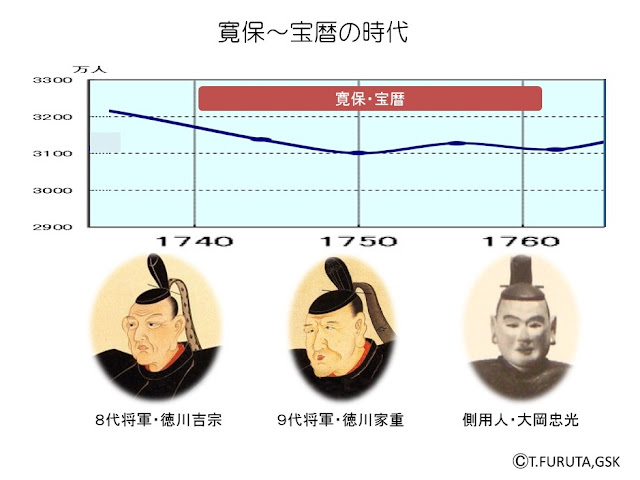

しかし、当時の幕府は吉宗政権の長期化に伴って、徐々に惰性化が進行し、さまざまな矛盾が噴出し始めていました。

①経済体制では石高経済が続いており、「米価安の諸色高」への対応、つまり米価の上昇と諸色高の抑制が幕政の大きな課題でした。米価は元文改鋳の後、徐々に上がり始め、1740年前後に60~70匁台を回復しましたが、その後再び低下傾向が現れていました。貨幣政策で持ち直したものの、実需不足がさらに進行したからです。

このため、延享元年(1744)9月、幕府は蔵米を担保とした御家人の借金帳消し令(棄捐令)を出す一方で、米価の引上げをめざして、江戸・大阪の町人に買米を命じ、さらに12月には米売買取締のため米吟味所を設置しています。

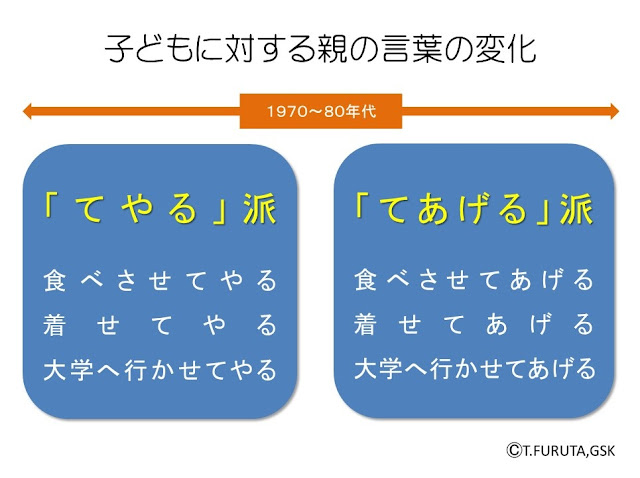

②幕府の意向とは逆に「米価安の諸色高」が進むと、かえって町人層にはゆとりが生まれてきます。寛延年間(1748~50)になると、そのゆとりが新たな消費文化を生み出していきます。

例えば寛延元年の夏、大坂の竹本座で初演された人形浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」が、翌年には江戸の三座で歌舞伎として競演され、大勢の観客を集めました。

また町人の間では、歌舞伎役者・沢村宗十郎を真似た宗十郎頭巾が流行し、上野不忍池畔には出合茶屋、揚弓場、講釈場など、新たな遊興産業も出現しました。

③しかし、「米価安の諸色高」で進んだ「武家苦の町人楽」ともいうべき事態に対し、幕府は町人の奢侈行動の規制に出ました。

寛延元年(1748)3月、流行し始めていた女羽織の着用を禁止し、また寛延2年5月には、江戸町奉行が町方の婦女が菅笠の代わりに青紙張りの日傘をさすことも禁じています。

さらに宝暦2年(1752)6月には、不忍池畔の出会茶屋59軒と抱え女を置く家などを廃業させ、翌3年8月には、町方での銀道具の流行をおさえるため、材料となる灰吹銀や潰銀などを、銀座以外で売買することを禁止する達しも出しました。

④幕府はもう一方で諸色高の抑制にも努めましたが、宝暦3年(1753)は豊作となり、秋口から米価がさらに下落しました。

そこで、幕府は再び倹約令を発して奢侈を禁じるとともに、1000石以下の旗本・御家人の苦境を救済すべく、翌々年からの十年年賦の返済を条件に、彼らに貸付金を与えました。

他方、宝暦4年(1754)11月には、さらに米価を上げるため、正徳5年(1715)に出されていた酒造制限令を撤廃して、酒の生産量を元禄10年(1697)の水準へ復活させることを決めました。

この政策転換によって、新酒・寒造とも醸造は自由化され、新規営業も管轄地の奉行や代官に届け出るだけで容易に許可されるようになりました。

⑤ところが、宝暦5年(1755)の夏、奥羽地方に雪が降るという大冷害(宝暦の飢饉)が発生し、米価は一変して高騰したため、同年12月には、幕府領および諸大名の備蓄米である囲籾(かこいもみ)うち、1年分を米問屋に払い下げるように命じました。

翌年6月になっても、なお米価の騰貴が続いていたため、米問屋による買占めや高値販売を厳しく禁止しました。だが、同年の秋は一転して豊作となり、再び米価が下がったため、必要な米の買い置きは認めるように変更しました。

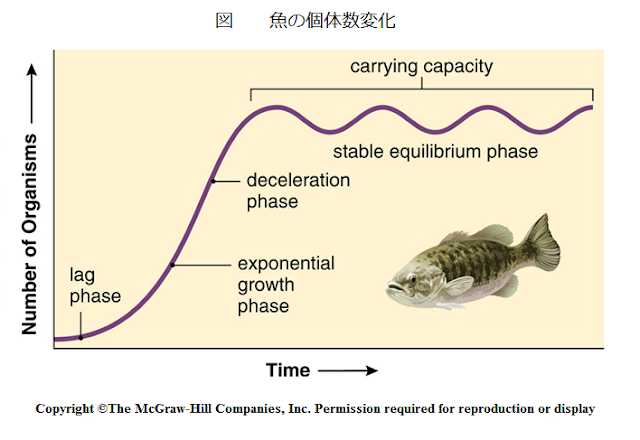

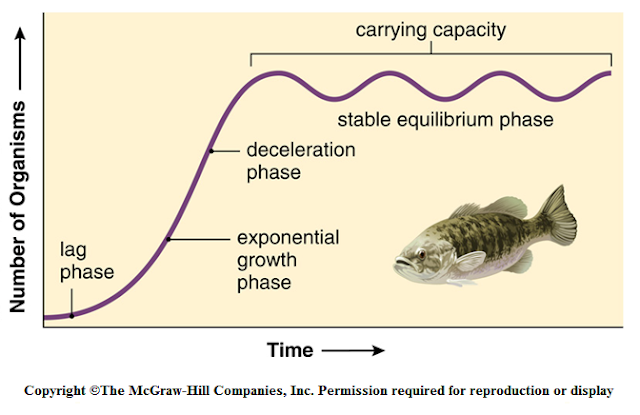

このように当時の石高経済は、気候変動に伴う米価の乱高下と町人層からの需要増加による諸色高に翻弄されて、大きく揺れ動いています。

とすれば、「米価安の諸色高」とは「基本財安の選択材高」を意味しており、現代社会に置き換えれば「モノ安のコト高」現象ともいえるでしょう。