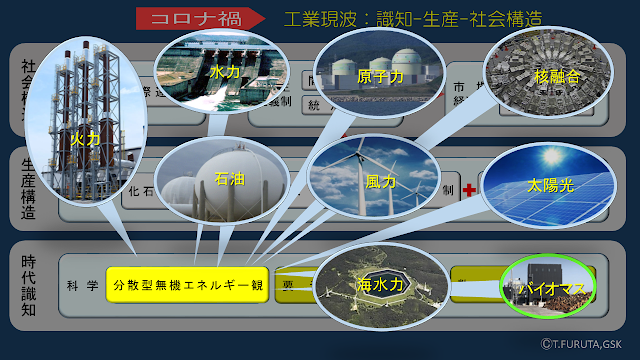

コロナ禍が今や脅かそうとしている、工業現波の「時代識知」を推測しています。

現代の「科学」を構成している、3つの主要要素のうち、3番めに「分散型無機エネルギー観」について考えてみましょう。

人類のエネルギー観を振り返ると、

石器前波の「ディナミズム(dynamism):動態生命観」、

石器後波の「インモータリズム(immortalism):生死超越観」、

農業前波の「リレーショナズム(relationalism):万物関係観)」、

農業後波の「インテグレーショニズム(integrationism)=万物統合観」

といった識知観の中に、人間社会を動かす、基本的なエネルギー観を読み取ることができます。いずれも宇宙エネルギーを動植物を媒介として、有機的に利用する識知でした。

しかし、工業現波のエネルギー観は、【コロナ禍が壊す生産構造とは・・・:2020年8月3日】の①でも指摘したように、「要素還元主義」に基づく「分散型無機エネルギー観」とでもいうべきものでした。

モノを動かす力を物理学的な「エネルギー」とみなす発想は、15世紀イタリア・ルネサンスの巨匠、レオナルド・ダ・ビンチ(L. da Vinci)の梃や滑車の活用研究を基礎に、16世紀末から17世紀初頭、ドイツのケプラー(J.Kepler)、イタリアのガリレイ(G.Galilei)らによる力学や天体運動に関する研究を経て、フランスのデカルト(R.Descartes)が主張した「運動量保存の法則」によって体系化されました。 デカルト派の主張した「力の測度は運動の量である」との理論に対し、ドイツのライプニッツ(G. W. Leibniz)は「活力」であると主張したため、18世紀半ばまで論争が続きましたが、フランスのダランベール(J.L.R.d'Alembert)らによって決着がつけられ、19世紀初頭、イギリスのヤング(T. Young)が「活力」を初めて「Energy」と名づけました。 こうした理論展開に裏付けられ、19世紀に産業革命がヨーロッパ全体に広がると、蒸気機関の普及と鉄道の発達が、エネルギー転換装置の典型として認知されるようになり、熱力学が成立します。さらに化学や生物学でもエネルギー転換に関心が高まり、電磁気学の成立によって、「エネルギー保存の法則」も生まれました。 かくして19世紀中葉に物理学で確立されたエネルギー概念は、力学的エネルギー、熱エネルギー、電磁気的エネルギーなどを統一的にとらえるようになりました。初期の蒸気機関では、熱源として薪や石炭が用いられていましたが、19世紀後半にアメリカで石油が発見され、精製技術が発達するとともに 徐々に石油や天然ガスの比重が高まってきました。 20世紀に入って、エネルギー概念が普遍的かつ基本的な自然法則として維持されるようになると、より直接的に熱エネルギーを力学的エネルギーへ変換する内燃機関(エンジンなど)の動力が発達し、さらに蒸気機関や内燃機関で得られる力学的エネルギーを電気エネルギーへと変換する電気動力(モーターなど)も急速に発展しました。 20世紀中葉に至ると、核分裂エネルギーが登場しました。これは蒸気機関や内燃機関が化学物質の燃焼であるのに対し、核分裂反応の利用によって莫大なエネルギーを取り出すことを可能とするもので、原子力発電として用いられるようになりました。 さらに1980年代からは、核分裂よりも大きなエネルギーが得られる核融合が研究されています。放射線や放射性廃棄物を生み出すものの、核分裂よりもリスクが少ないため、核融合炉などによる発電用途に向けて、実用化の研究開発が進められています。これは科学という識知が把握した世界像、つまり太陽を初めとする宇宙のエネルギー源を、人類の手で直接生み出し、熱源として利用しようとする発想といえるでしょう。 |

以上のように、工業現波の世界では、物理学がリードする諸科学に基づいて、さまざまな無機エネルギーが利用されています。まさに分散型エネルギー構造ともいえるものです。

しかし、その限界も多方面に現れ始めています。1970年代以降、化石燃料系は大気汚染を引き起こし、また核燃料系は高濃度放射能を拡散させるなど、地球環境や生活環境を破壊する恐れも高まって、さらなる拡大には懸念が生じています。

また、石油や天然ガスは、21世紀中に枯渇に向かい始め、200〜300年程度は可能と言われてきた石炭もまた、22世紀には供給量がピークとなるなど、22世紀には化石燃料の資源枯渇が予想されています。

このため、風力、太陽光など自然系エネルギーに再び注目が集まっています。二酸化炭素などの環境汚染物質をほとんど出さず、継続的に利用可能であることから再生可能エネルギーとよばれていますが、未だシェアは広がっていません。

さらに地熱、波力、海洋温度差などの無機系エネルギーに、有機系のバイオマス燃料を加えて、さまざまな研究開発が進められてはいますが、未だ実用化するまでには至っていません。

こうしてみると、工業現波を支えているエネルギー発想の基本は、宇宙エネルギーを蓄積した鉱物を物理学的、多角的に利用しようとする「分散型無機エネルギー観」といえるでしょう。

今回のコロナ禍が問いかけているのは、無機的発想が生物的・有機的な障害にどこまで対応できるのかという、宇宙・人類観への反省だったのかもしれません。