少子化=少産化対策がさまざま形で議論されています。

その効果を計るため、子どもの減る現象、つまり少産化の背景を直接的背景、社会・経済的背景、巨視的背景の3次元で整理しています。

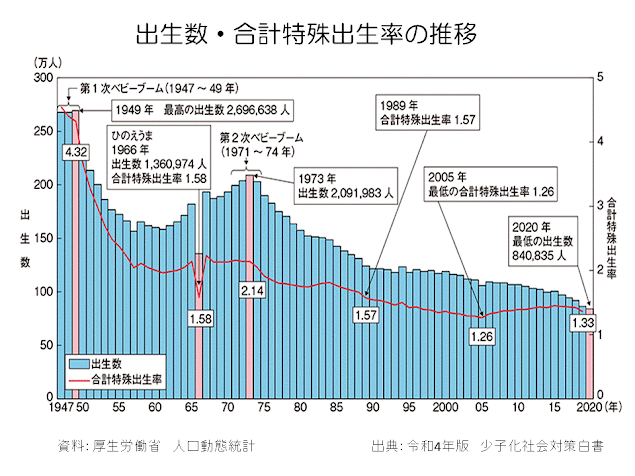

まずは少産化がどれほど進んでいるのか、出生数と合計特殊出生率の推移で確認しておきましょう。

合計特殊出生率とは「15~49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性が一生の間に生む子どもの数が推定できます。

| ❶出生数は1949年の270万人から66年の136万人まで落ちたが、以後は回復して1973年の209万人で第2次ベビーブームを迎えた後、再び徐々に低下し始め、2020年には84万人まで減っている。 ❷合計特殊出生率は1949年の4.32人から66年の1.58万人まで低下したが、以後はやや回復し、1984年の1.81人となった後、再び低下し始め、2005年に1.26人と最低を示したものの、2020年には1.33人まで回復している。 |

以上のような出生数低下の直接的背景には、①出産適齢人口の減少、②結婚・夫婦数の減少、③夫婦内少産化、の3つが絡み合っていると考えられます。

出産適齢期の女性の数が減少し、結婚する夫婦の数も減っているうえ、結婚した夫婦の間で子ども作りが減っている、ということです。

3つの要因を関連統計によって確認しておきましょう。

①出産適齢女性人口の減少

出産可能年齢女性人口(15~49歳)に広げて、100年間の推移を振り返ってみます。

1920年の1328万人から1940年の1758万人を経て、戦後は1945年の1950万人から1990年ころに3145万人でピークに達した後、徐々に減少し、2020年には2500万人にまで落ちています。ピーク時の約8割です。

②結婚・夫婦数の減少

結婚数の推移を、少子化白書(令和4年版)で確かめてみます。

婚姻件数の推移を振り返ると、終戦直後の1948~49年に95万組(第1次婚姻ブーム)となった後、49年からは急減し、51年は67万組と戦後最低を記録しました。その後は増加に転じ、1970~72年には110万組(第2次婚姻ブーム)を迎えたものの、73~78年にかけて急減し、以後は緩やかな減少傾向となりましたが、88年から増加傾向に転じています。その後は増減を繰り返し、2002年以降は減少しています。

③夫婦内少産化

夫婦の間における子供数の推移を、完結出生子ども数(結婚持続期間15~19年)で振り返ってみます。

子ども数は戦後はほぼ一貫して低下していましたが、1972年に2.20人となった後は安定化し、2002年の2.23人まで30年間にわたって2人台を続けました、しかし、2005年の2.0人以降は低下に転じ、2021年には1.90人まで落ちています。

以上で述べた直接的背景の3要因について、第2次ベビ-ブームの1970年前後から直近の2020年に至る50年間について、出生数の減少率に対する、それぞれの影響力を比べてみると、下表のようになります。

❶出産可能人口は0.85、婚姻件数は0.48、夫婦内少産化は0.86に落ちており、婚姻件数の低下が最も強く影響している。 ❷3要因の減少率を掛け合わせると0.35となり、出生数の減少率0.40とほぼ同じだが、0.05ほど下回っている。 ❸0.05という減少差は、3要因のほかに別の要因が潜んでいることを示唆しているのかもしれない。 |

以上のように見てくると、いわゆる少子化対策として計画されている諸政策は、婚姻件数の増加と夫婦内少産化の2面だけをほぼ対象にしており、よほどの効果がない限り、出生数の増加を招くことは困難だと思われます。