このブログでは、互酬制度を「互酬“制”」と表現してきました。

ところが、何人かの読者から、「互酬制」ではなく、「互酬性」と書くべきではないか、とのご意見をいただきました。

確かに辞書や百科事典などでは、「互酬性」という表現が一般的です。

「互酬性・・・英語reciprocityなどの訳。ものを与えたり受け取ったりすることは一つの社会関係に入ることであり,そこに働く原理を互酬性という」(平凡社:百科事典マイペディア) 「互酬性・・・個人が他人を助ければ、必ず相手もこれに応えてくれるという期待によって成立する相互作用をいう文化人類学の用語」(小学館:精選版日本国語大辞典) 「互酬性・・・互恵性ともいう。人類学において,贈答・交換が成立する原則の一つとみなされる概念」(ブリタニカジャパン:ブリタニカ国際大百科事典) |

なるほど「互酬“性”」と書くのが適切なのかもしれません。

もっとも、この言葉は英語の「reciprocity」に基づくもので、英語辞書では次のように訳されています。

「reciprocity ・・・1・相互依存;相互関係;交換 2・相互利益,互恵主義」(小学館:プログレッシブ英和中辞典) 「reciprocity ・・・相互主義。互恵主義。相互利益」(小学館:デジタル大辞泉) 「reciprocity ・・・(名)相互取引 相互性 相互関係 相互主義 互恵主義 相互作用 相互互恵 相互利益 相互依存の関係[状態] 互恵関係」(日外アソシエーツ:英和用語・用例辞典) |

これらの辞書では「互酬性」という訳語は使われていません。しかし、この英語に文化人類学などが「互酬“性”」という日本語を当てたのは、「性」という言葉の意味を次のように解釈していたからだと思います。

「性(せい)・・・[接尾]名詞の下に付いて、物事の性質・傾向を表す」(小学館:デジタル大辞泉) 「性(せい)・・・名詞の下に添えて、その性質や傾向があることを表す言葉。動物―、可能―」(国語辞典オンライン) |

つまり、互恵、互助など互いに助け合う行動と同様の傾向を意味するものとして、「性」という言葉を当てたものと思われます。

しかし、本ブログで展開している「互酬」は、単なる行動傾向ではありません。

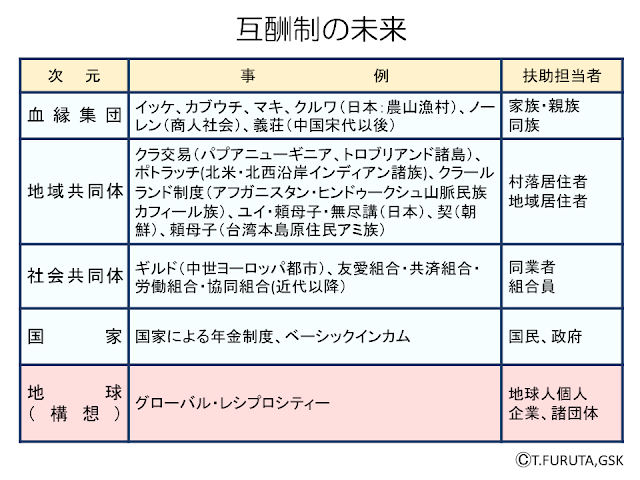

このブログで主張している「互酬“制”」とは「人間一人一人が、生涯を生き抜くための、基本的な生活資源を、他人との間で補い合う仕組み」という意味です。単なる「行動」次元を超えて、人間相互間の行動の「しくみ」を意味しています。

それゆえ、「性」ではなく、「制」を使っているのです。

「制」とは次のような意味を持っています。

「制・・・秩序づける枠。きまり。:制度・制服/王制・学制・旧制・体制・法制」(小学館:デジタル大辞泉) 「制・・・とりきめ。おきて。とり締まる」(漢字辞典オンライン) 「制・・・のり。おきて。さだめ。制度。法度。禁制」(小学館:精選版日本国語大辞典) |

このような視点から、当ブログでは「互酬“性”」ではなく、「互酬“制”」という表現を使って行きたい、と思います。